发布时间:2024-06-05 来源:新闻中心

中国网/中国发展门户网讯农业有广义和狭义之分,广义的农业包括种植业、林业、畜牧业和渔业生产及其加工、流通、服务等环节的全部经济活动;狭义的农业一般指种植业,包括谷物种植,薯类、豆类和油料种植,棉、麻、糖、烟草种植,蔬菜、水果、坚果、中药材及草种植等农业生产活动。早在20世纪30年代,著名地理学家胡焕庸首次尝试根据地形和气候等自然地理条件将中国划分为9个农业区域,成为后来农业生产力布局和农业区划研究的重要理论依照和基础。20世纪50—80年代,为更好地指导各地农业生产,中国相继开展了综合自然区划和综合农业区划工作,对我国农业产业体系调整和生产力总体布局发挥了及其重要的作用。20世纪90年代以后,国家和地方相继划定了一批国家级和省级商品粮生产基地县,基本形成了由东北平原、长江中下游平原和珠江三角洲等区域构成的中国9大商品粮生产基地空间格局。2000年以后,确定了268个牧区、半农半牧区县(旗、市),范围覆盖内蒙古、四川、西藏、青海和新疆等13个中西部省份,奠定了中国畜牧产业的发展格局。

2010年国务院印发《全国主体功能区规划》,通过划定农产品主产区并配套相应的财政、产业、土地和人口等政策,首次对中国农业地区进行了系统、全面的布局,形成了以东北平原、黄淮海平原、长江流域、汾渭平原、河套灌区、华南及甘肃新疆主产区为主体的“七区二十三带”农业战略格局。2022年发布的《全国国土空间规划纲要(2021—2035年)》对全国农业地区的空间格局进行了优化调整。但从总体看,调整方法基本上延续了主体功能区规划关于农产品主产区划定的框架思路,调整后的农产品主产区县级单元数量不增反降,未能呈现出有效缓减我国农业生产近30多年来的“南减北增”趋势,反而固化和放大了农业生产条件的“逆资源禀赋”问题。2015年中央农村工作会议强调“把保障国家粮食安全作为第一个任务”;2016年的中央一号文件首次将“树立大食物观”作为优化农业生产结构和区域布局的重要内容。然而,目前我国的农业地区战略布局难以有效支撑大食物观下供给保障体系的建立,亟须对今后一个时期的农业地区总体布局做调整,通过扩大农产品产区范围,巩固粮食安全生产基地,优化农产品生产布局,逐步实现粮食生产时空配置合理、粮食供给远近结合和多种食物保障有力的大农业安全格局。

早期的农产品主产区划定存在不足。《全国主体功能区规划》中的农产品主产区主要是基于优先划定的优化开发区、重点开发区和重点生态功能区以外的区域筛选得到,难以全面反映我国农业空间格局的真实状况。在实践过程中逐渐暴露的缺陷或不足大多数表现在3点:这些优先划定的功能区内部也存在着规模可观的重要农产品生产地域,尤其是城市周边地区大多具有优质的耕地资源和良好的农业发展基础,但在确定其主体功能时往往基于城市发展的考虑而将其确定为城市化地区;未涉及“大食物”保障问题,着重关注了粮食产区,附带提到了农区畜牧业和淡水水产养殖;内蒙古高原、新疆天山及青藏高原东部地区是我国的传统牧区和重要的畜产品产区,但其被确定为重点生态功能区,未能单独列出。

新划定的农产品主产区存在“逆资源禀赋”问题。《全国主体功能区规划》划定了793个县级单元农产品主产区,占全国县级行政单元的27.71%,区域面积244.13×104km²,约占全国国土总面积的25.43%,涉及总人口4.02亿人,约占全国总人口的30.94%。《全国国土空间规划纲要(2021—2035年)》确定的农产品主产区县级单元数量调整为725个,其中在黄淮海平原及甘肃、宁夏等沿黄地区新增38个县,在长江中下游地区、华南地区、云贵高原和青藏高原等地区调出106个县,区域总面积210.06×104km²,约占全国国土总面积的25.43%,涉及总人口3.43亿人。调整后的农产品主产区县级单元数量较早期减少了68个,水资源短缺的北方地区增加,而生产条件较好的南方地区大幅减少。

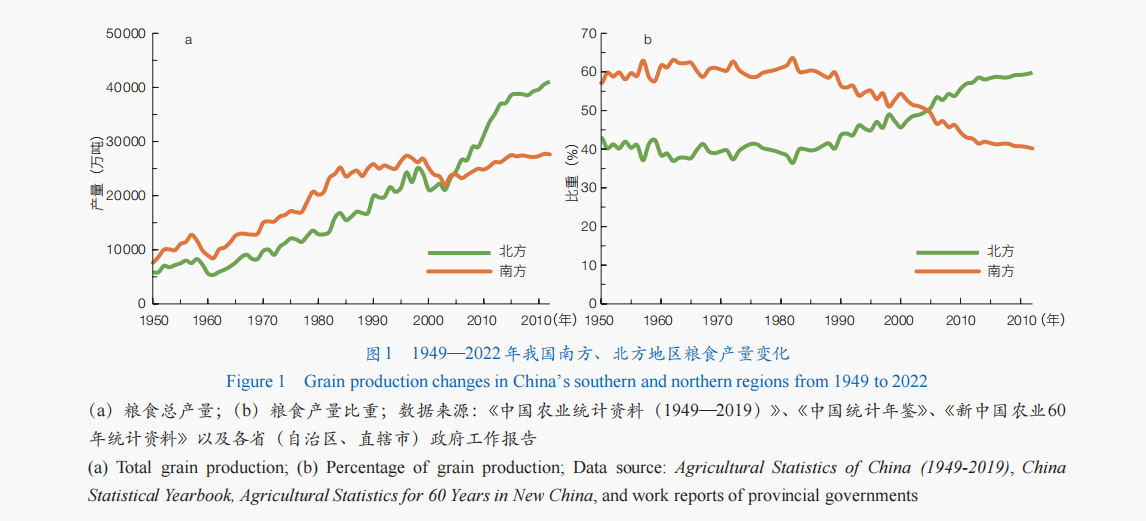

粮食生产“南减北增”趋势尚未得到一定效果遏制。新中国成立至改革开放初期,我国的粮食生产重心一直位于南方地区。1949—1989年南方地区的粮食产量占全国的比重处于60%左右,1990年开始南方地区粮食产量占比不断下滑,至2005年北方地区粮食产量占比首次超过南方,且差距逐步扩大。截至2022年,北方地区粮食产量占全国的比重达到59.80%,南方地区仅占40%左右,南、北方地区粮食生产格局完全逆转(图1)。

大食物观要求全方位、多途径地开发食物资源,在保障粮食供给的同时,保障肉类、蔬菜、水果、水产品、蛋奶等各类食物的有效供给,实现多元化食物供给体系。当前,中国正在由农业大国向农业强国迈进,大食物观的提出拓宽了传统的粮食安全边界,推动粮食安全战略向大食物观下食物安全转变,对重要农产品的综合供给保障能力提出了新要求,迫切地需要统筹考虑粮食和非粮农产品的生产空间布局。基于大食物观的农业强国建设既要突出粮食安全,又要保障各类食物的有效供给。针对大多数农产品配送的时效性和不宜远距离运输的特点,农业地区总体布局需要在关注资源禀赋适配性的同时,更要体现农产品产区的空间分散性和不同类别的地域差异性。现有农产品主产区虽主要侧重于粮食生产,但都具备多品种皆宜的农业地域综合体特征,通过增加降级产区或特色优势产区可弥补空间分散性和类别差异性的不足。

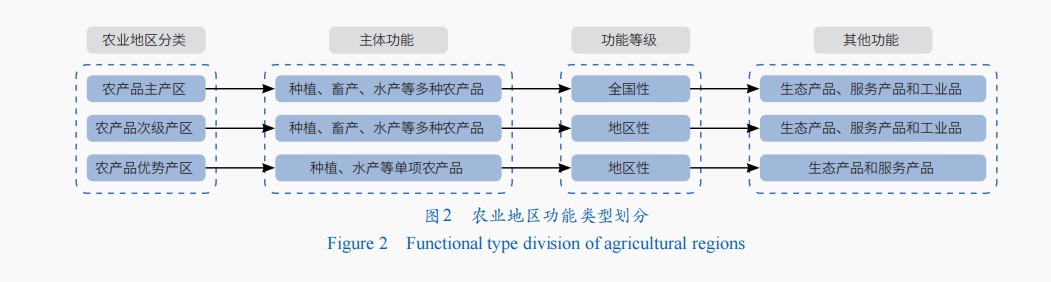

农业地区是指农业发展条件较好,以提供种植产品、畜产品、水产品、林下产品等农产品为主体功能,满足大食物观下食物综合供给保障能力的重要区域。农业地区是主体功能区规划中农产品主产区的内涵延伸和空间完善,尽管在国土空间规划中与城市化地区、生态地区属于互不隶属的“三区”,但广义的农业地区也包含城市化地区和生态地区的农产品生产区域。农业地区在资源禀赋、发展条件、提供农产品种类及供给能力等方面存在着显著地域差异,按照主体功能、功能等级可将农业地区划分为农产品主产区、农产品次级产区和农产品优势产区3种类型(图2)。

农产品主产区:耕地和基本农田较多,农业发展条件较好,是全国重要的粮食生产基地,以提供粮食及畜产品、水产品等多种农产品为主体功能,其中至少有1种农产品的供给具有全国性保障意义;其他功能主要为提供生态产品、服务产品和工业品。

农产品次级产区:主体功能基本与农产品主产区一致,不同之处在于空间范围比较小,是地区性粮食生产基地,提供的粮食及畜产品、水产品等农产品的供给能力具有地区性价值;其他功能为提供生态产品、服务产品和工业品。农产品次级产区能出现在城市化地区。

农产品优势产区:在畜产品或水产品生产方面具有独特的资源禀赋,具备规模性发展的条件,以提供单种农产品为主体功能,具有地区性或全国性意义;其他功能为提供生态产品和服务产品。农产品优势产区多出现在生态地区,属于生态地区的一种复合功能区。

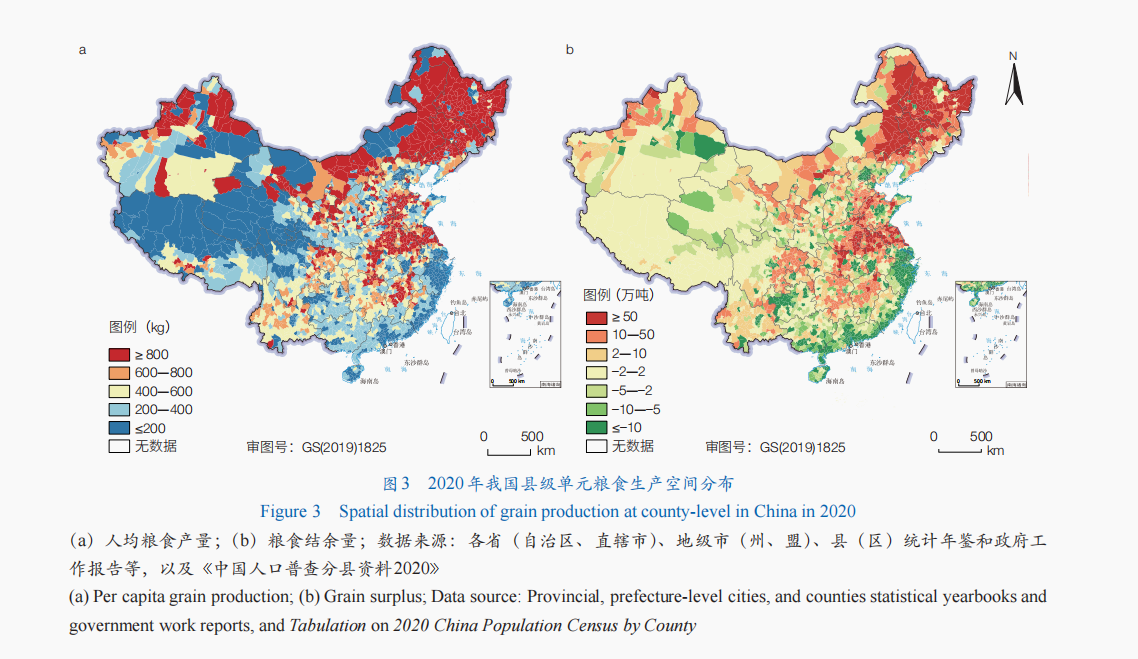

粮食自给能力是衡量粮食安全的关键指标。按国际公认的粮食安全红线 kg计算,东北平原、黄淮海平原、长江中下游平原、四川盆地、河套地区及新疆天山北坡等地区的人均粮食产量(粮食总产量/非流动人口总量)超过600 kg,粮食结余量(粮食总产量-非流动人口总量×400 kg)多在10万吨以上,这些地区粮食生产能力、粮食自给能力和余粮外调能力较高;东南沿海的浙江、福建、广东和广西等人口大省人均产量多低于粮食安全红线,同时粮食缺口较大,难以满足自身粮食自给要求(图3)。

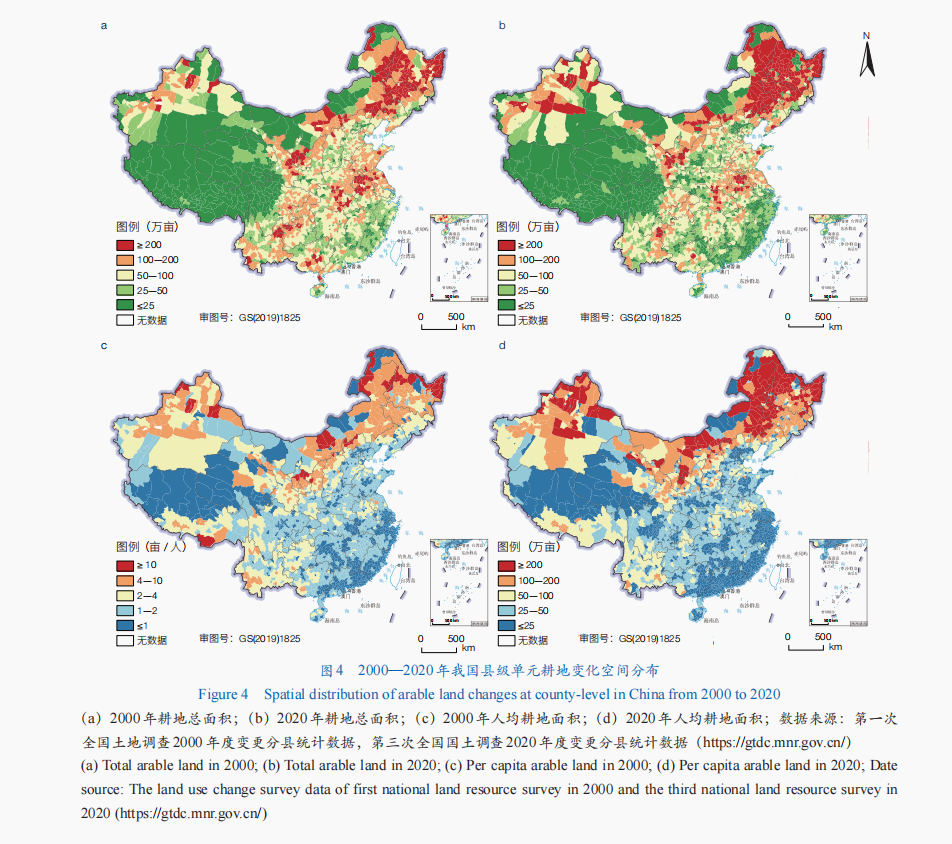

耕地是重要的农业生产空间,是保障粮食安全的基础。根据第一次全国土地调查和第三次全国国土调查数据,2000年南方和北方地区保有耕地面积分别约为8.27亿亩和10.95亿亩,人均耕地面积分别约为1.13亩和2.09亩;到2020年南方和北方地区保有耕地面积分别约6.74亿亩和12.39亿亩,人均耕地面积分别约为0.81亩和2.22亩。20年间南方地区耕地面积减少1.53亿亩,人均耕地占有下降0.31亩/人,北方地区增加1.44亿亩,人均耕地占有增加0.14亩/人,耕地保有呈现“北方增加、南方减少”的趋势。东北地区、河套地区及新疆天山地区耕地面积和人均水平显著增加,黄淮海平原、长江中下游平原和四川盆地小幅下降,东南沿海地区下降最明显(图4)。

优化农产品主产区空间结构,构建“主产区+次级产区”的空间布局体系,确保每个省(自治区)都有至少1个农产品主产区或次级产区。以《全国主体功能区规划》划定的农产品主产区方案为基础,以人均粮食产量为核心指标,粮食总产量、粮食结余量、耕地总面积、人均耕地面积等为辅助指标,筛选人均粮食产量超过400 kg粮食安全红线且有较大粮食外调潜力、耕地保有量和粮食生产规模较大的县(区)作为农产品主产区备选方案;考虑区域水土光热资源匹配情况、重大区域发展的策略、现代农业发展要求及粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定成果等要素,对备选方案进行修正;将不满足农产品主产区规模性和约束性指标要求,但具备极其重大地区农产品自给地位的区域确定为农产品次级产区。

践行大食物观,增补畜产品、水产品、蔬菜、水果等农产品生产优势区,保障重要非粮农产品有效供给。将农产品主产区和次级产区以外,畜产品和水产品等重要非粮农产品生产优势较大的区域设置为优势产区,其与农产品次级产区具有同等地位,其二者不同之处在于综合性和专业性。

扩展南方地区传统粮食产区规模,增补农产品主产区数量,提高南方粮食自给水平。南方地区耕地面积和粮食产量下降,粮食安全日趋严峻。针对江汉平原、洞庭湖平原、鄱阳湖平原、太湖平原、浙闽丘陵和两广丘陵等南方传统粮食产区,筛选耕地保有量和粮食产量相比来说较高的县(区)增补为农产品主产区。

考虑城市化地区和生态地区的农产品生产地域功能,建设现代都市农业和重要农产品供给保障区。从城市化地区和生态地区筛选粮食供给保障能力相比来说较高的县级单元调整补充到农产品主产区和次级产区,加强重点城市化地区现代都市农业布局。针对东北大小兴安岭地区、新疆天山地区、秦巴山区、云贵高原和青藏高原等生态地区划定畜产品和林产品等生产优势区。

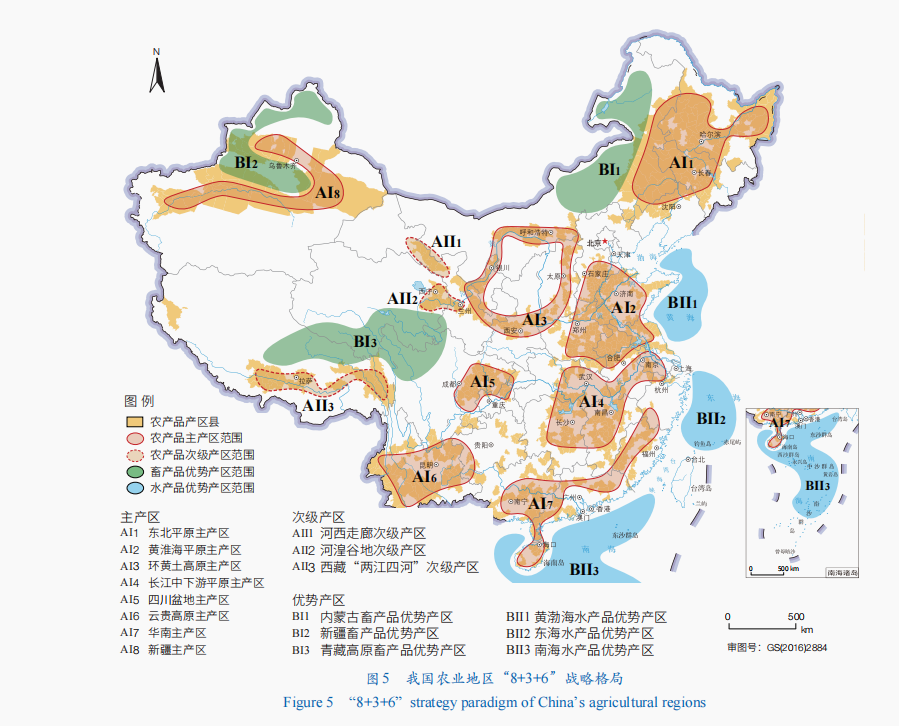

“十五五”时期我国农业地区战略布局将由“8+3+6”结构组成:“8”是指东北平原、黄淮海平原、环黄土高原地区、长江中下游平原、四川盆地、云贵高原、华南地区及新疆8个农产品主产区;“3”是指河西走廊、河湟谷地和西藏“两江四河”(雅鲁藏布江、怒江,以及河、年楚河、雅砻河和狮泉河)地区3个农产品次级产区;“6”是指6个农产品优势产区,包含内蒙古、新疆和青藏高原3个畜产品优势产区,黄渤海、东海和南海3个水产品优势产区(图5)。

农产品主产区由8大片区组成,主要分布在东北平原、黄淮海平原、环黄土高原、长江中下游平原、四川盆地、云贵高原、华南和新疆天山南北麓地区,涉及821个县级单元,总面积约241.55×104km²,总人口约3.98亿人,保有耕地面积10.83亿亩,占全国耕地总面积56.48%,粮食产量4.12亿吨,占全国粮食总产量61.53%,粮食结余量2.53亿吨(表1)。

北方主产区包括东北平原主产区、黄淮海平原主产区、环黄土高原主产区及新疆主产区。东北平原主产区和黄淮海平原主产区是我国区域面积最大、农产品生产顶级规模、生产效率和粮食供给能力最高的农业地区,耕地面积分别达到4.42亿亩和2.42亿亩,粮食产量分别达到1.36亿吨和1.45亿吨,二者的耕地保有量和粮食生产能力分别占农产品主产区总量的63.16%和68.32%。环黄土高原主产区包括河套地区、汾渭谷地、山西北部的忻定盆地和大同盆地,以及甘肃中东部的陇中宽谷丘陵区,形成了环绕黄土高原核心区的环状农产品主产区。新疆主产区主要分布在天山北坡和南坡地区,是重要的棉花、水果、蔬菜等非粮农产品生产基地。

南方主产区包括长江中下游平原主产区、四川盆地主产区、云贵高原主产区及华南主产区。长江中下游平原主产区是我国最重要的商品粮生产基地之一,也是我国南方粮食、畜产品和水产品生产的核心区,包括江汉平原、洞庭湖平原、鄱阳湖平原、江淮地区及太湖平原等生产地域,耕地面积和粮食产量分别为1.02亿亩和5 296万吨,分别占农产品主产区总量的9.42%和12.85%,对于维护南方粮食安全具备极其重大意义。华南主产区最重要的包含福建、广东、广西和海南4省的闵浙丘陵区、两广丘陵区、雷州半岛和海南岛等,主导农产品为粮食、畜产品和水产品;华南主产区人口密集、耕地撂荒趋势严峻,耕地面积和粮食产量均居农产品主产区末位,粮食缺口在300万吨以上。

农产品次级产区包括河西走廊、河湟谷地及西藏“两江四河”地区3个次级产区,涉及甘肃、青海和西藏的44个县级单元,总面积约22.12×104km²,总人口约601万人,耕地总面积1 852万亩,粮食总产量384万吨,粮食结余量143万吨(表1)。河西走廊地区地处西北干旱区,光照充足、气候干燥、昼夜温差大,是西北地区主要的商品粮基地和经济作物集中产区,水资源短缺是该区域农业发展的主要制约因素,其发展趋势是规模化、集约化和产业化的旱区特色农业。河湟谷地和西藏“两江四河”地区是青藏高原青稞、小麦、马铃薯和夏菜,以及藏系绵羊、奶牛、绒山羊、藏鸡等农畜产品生产的主要区域,尽管其农产品生产规模比较小,但对于保障青藏高原粮食自给和粮食安全具备极其重大意义。

相比《全国主体功能区规划》农产品主产区增加了反映畜产品和水产品生产的特色农业地区以满足大食物观视角下的我国农业战略格局优化需求。

畜产品优势产区最重要的包含内蒙古草原、新疆天山草原及青藏高原高寒草原牧区3大产区。新疆畜产品优势产区包括伊犁河谷、额尔齐斯河流域、塔额盆地草原牧区等,其主导畜产品为肉羊、肉牛以及马和骆驼等特色畜产品;内蒙古畜产品优势产区包括锡林郭勒草原牧区和呼伦贝尔草原牧区,其主导畜产品为乳制品、肉牛、肉羊、生猪、家禽,以及马、驴和骆驼等特色畜产品;青藏高原畜产品优势产区包括藏北高原、青南高原及川西高原草原牧区,其主导畜产品为牦牛、藏羊等肉类和乳制品。

水产品优势产区最重要的包含黄渤海、东海、南海近海和南海深远海3大海域。黄渤海水产品优势产区包括烟威渔场、石岛东南渔场、苏北渔场等;东海水产品优势产区包括舟山渔场、渔场、闽东渔场等;南海水产品优势产区包括台湾浅滩渔场、粤西渔场、北部湾渔场,以及西沙、中沙和南沙群岛深远海渔场等。

与《全国主体功能区规划》确定的农业战略格局相比,本方案扩大了水土光热条件好的四川盆地、长江中下游平原、云贵高原,以及福建、广东、广西等华南地区的农产品主产区范围,优化了东北平原、黄淮海平原和新疆天山南北等区域的农产品主产区,将汾渭谷地、河套地区2个农产品主产区与陇中黄土宽谷丘陵、忻定盆地和大同盆地等地区整合为环黄土高原主产区,将长江流域主产区拆分为长江中下游主产区和四川盆地主产区,将华南主产区中的云贵高原地区作为独立的云贵高原主产区;新增3个农产品次级产区、3个畜产品优势产区和3个水产品优势产区。相比《全国主体功能区规划》农产品主产区空间布局方案,新方案涉及区县数量增加72个,区域面积增加8.4%、覆盖人口增加8.2%,保有耕地总面积增加28.62%,粮食总产量增加23.03%,增加粮食结余量34.77%。

“巩固北方、扩大南方”粮食生产基地。巩固东北平原稻谷、玉米、大豆商品粮生产基地,黄淮海平原小麦、专用玉米和高蛋白大豆规模生产优势区,提升汾渭平原、河套灌区和干旱区绿洲优质小麦、玉米和马铃薯等增值效益和市场竞争力,进一步巩固北方粮食生产基地。遏制南方地区耕地撂荒、“非粮化”趋势,适度扩大长江中下游平原双季稻和优质专用小麦生产核心区范围,扩大西南、华南和东南沿海地区双季稻、小麦、玉米和马铃薯种植规模,提高南方传统粮食生产基地综合增产能力和粮食自给水平。

构建大食物观下食物生产保障基地。以大食物观为导向,以保障国家粮食安全为基础,将农产品生产空间从耕地向别的类型国土空间拓展,增加面向重要水产品、畜产品、林下产品等的农产品优势产区。推进水产品生产基地建设。发挥长江中下游、珠三角和四川盆地等地区淡水湖泊、水库等水域资源优势,推进陆域淡水养殖生产优势区建设。优化渤海、黄海、东海海域工厂化养殖,以及南方沿海网箱养殖、筏式和底播养殖等近海水产品养殖基地布局。建设畜牧产品生产基地。加强东北平原、黄淮海平原、长江中下游、东南沿海及四川盆地养殖优势区生猪、禽蛋、奶畜生产基地建设。推进内蒙古、新疆、青藏高原等传统牧区牧草地改良,培育规模化绿色肉牛肉羊养殖基地。培育林下特色农产品优势产区。发挥东北和西南地区林地资源优势,发展林下种植、养殖、采集加工等特色林下经济。东北大小兴安岭和长白山林区推进建设寒地中药材生态培育基地。西南四川盆地、大巴山区和云贵高原林区利用动植物资源优势,培育种养结合的林下经济综合生产基地。

引导重点城市化地区现代都市农业布局。推进超大和特大城市毗邻生鲜农产品生产综合保障区建设,布局京津冀、长三角、珠三角和成渝城市群地区综合性国家粮食储备保障基地和应急保障中心,中原城市群、关中平原城市群、兰州—西宁城市群、天山北坡城市群、长江中游城市群和滇中城市群等城市化地区布局区域级粮食储备保障基地和应急保障中心,提升重点城市化地区刚需食品供给安全保障能力和应对重大风险挑战能力。以保障蔬菜有效供给、确保粮食生产功能、做强特色农产品为目标,保护超大和特大城市郊区、周边农村地区的耕地和永久基本农田及其他优质农用地资源,建设环城生态区农业项目。布局建设设施蔬菜基地、规模化畜禽养殖场和标准化水产健康养殖场,加强农产品加工、仓储保鲜和冷链物流设施建设,提高绿色农产品生产能力和生鲜农产品就近供给能力。

分类推进宜居宜业和美乡村建设。根据不一样的地区乡村自然条件和发展现状,采取集聚提升、城郊融合、特色保护、搬迁撤并等措施,分类推进农业地区村庄建设。加大人居环境整改治理力度,完善基础设施建设,提升基本公共服务能力,营造宜居适度生活空间。保障乡村新产业新业态培育、农产品加工流通业和现代乡村服务业等用途的生产空间。保护山清水秀生态空间,延续人和自然有机融合的乡村空间模式。

基本农田高标准化改造工程。北方补齐水利设施短板,东北平原重点加大农田灌溉控制性水利枢纽建设和黑土区肥沃耕作层培育,黄淮海平原重点加强节水灌溉配套和盐碱地综合治理,环黄土高原及甘肃、新疆绿洲推进土壤改良、盐渍化防治和农田节水设施建设。南方长江中下游平原、东南沿海地区重点围绕高标准农田提质增效,强化农田防洪排涝和酸化土壤改良;西南山区重点针对坡耕地细碎化加强农田提质整治。

黑土地保护工程。三江平原、松嫩平原和辽河平原等黑土地集中分布区以黑土肥沃耕作层培育为重点,完善大中型灌区配套设施建设,改造低洼内涝区排水系统;开展田块整治,改造坡耕地,开展侵蚀沟控制工程,控制黑土区土壤侵蚀;推行粮食—大豆、粮食—经济作物和粮食—饲草等轮作制度,推行秸秆粉碎深翻还田技术的“龙江模式”和“三江模式”,增强黑土地的有机质含量和粮食产能。

青藏高原河谷地综合开发整治工程。青藏高原重点推进天气特征情况较好、水土资源较适宜的西藏“两江四河”谷地和青海河湟谷地等河谷地综合开发整治。西藏“两江四河”的阿里谷地和扎达谷地结合狮泉河和象泉河上游水利枢纽建设配套自流式引水渠,发展规模性人工灌溉草地和灌溉农业,引导藏北高原牧区生态移民;年楚河流域推进连片大规模高标准农田建设和农田水利设施配套,提升现有耕地质量;山南雅江谷地推进河滩地整治、护岸工程与农田灌溉水利工程建设,发展规模性灌溉农业,承接藏北高原牧区生态移民。青海黄河谷地结合黄河梯级水电开发工程,配套自流式引水渠,发展规模性灌溉农业,引导三江源牧区生态移民。

(作者:徐勇、杨华,中国科学院地理科学与资源研究所中国科学院大学资源与环境学院;段健,浙江师范大学地理与环境科学学院。《中国科学院院刊》供稿)